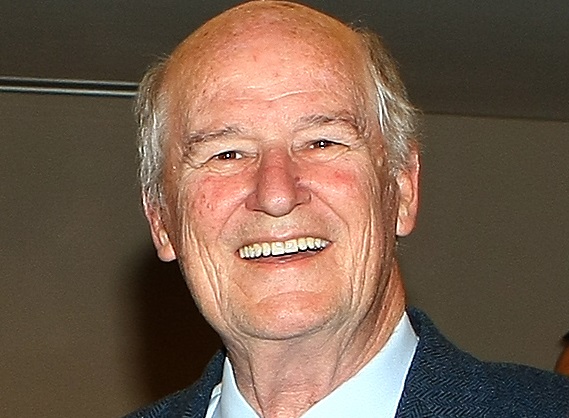

..Dr. Antonio G. García. Médico y Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Fundación Teófilo Hernando.

En el verano de 1994 visité en la Universidad de Ottawa a mi amigo José María Trifaró. A la sazón, dirigía el departamento de farmacología de la Facultad de Medicina. Impartí allí un seminario sobre calcio-antagonistas y neurosecrección. Luego volé a Boston y, desde allí, un pequeño avión de hélice me llevó hasta Mount Desert Island, en el estado de Maine, cerca de la Nueva Escocia canadiense. Mis colaboradores Luis Gandía y Baldomero Lara me recogieron en el aeropuerto y me condujeron a una de las cabañas de madera en las que se alojaban los científicos que pasaban el verano haciendo investigaciones de fisiología comparada en peces. Lars Cleeman me acomodó en una buhardilla que compartí con Luis. Aunque las ventanas y puertas de acceso a la cabaña estaban protegidas con mosquiteras, sentí el zumbido y la picadura de algunos de aquellos feroces mosquitos.

En el verano de 1994 tuve la oportunidad de pasar unos días en el Laboratorio Mount Desert Island, en Maine

Por la mañana temprano me fui a dar un paseo para familiarizarme con el Campus de aquel Laboratorio Marino. Las cabañas, laboratorios y demás edificios estaban sumergidos en un denso bosque de hayas, arces y abetos. Me adentré en el bosque y subí hasta una pequeña colina desde la que se podía contemplar el mar. Allí me encontré con un grupo de jóvenes investigadores que hablaban quedamente. Cuando el sol inició su lento ascenso sobre las aguas del Atlántico Norte, los jóvenes guardaron silencio para disfrutar mejor de tan magno espectáculo. Cuando la esfera solar completó su aparición sobre las aguas azules del horizonte, los jóvenes saludaron la luz del nuevo día con un sonoro aplauso. Tras el paseo me fui al restaurante, un pabellón con grandes mesas y bancos corridos de madera. Luis y Baldomero me pusieron al corriente del desayuno. Cada cual preparaba el suyo en la cocina, a la que todos teníamos acceso. Poco después se unió a nosotros Martin Morad, el jefe del laboratorio en el que Luis y Baldomero hacían sus estancias posdoctorales.

De origen iraní, Martin estudió medicina en Suiza y, posteriormente, desarrolló su carrera científica en los Estados Unidos. En la Universidad de Pensilvania llegó a dirigir el Departamento de Fisiología y Medicina de su Facultad de Medicina; más tarde, dirigiría un departamento similar en la Universidad Georgetown, en Washington. Su trabajo en el área de la fisiología cardiaca alcanzó gran impacto, si se toman como baremo sus veinte artículos publicados en Science, una de las revistas científicas más competitivas y afamadas del mundo. Yo había conocido a Martin en el marco del simposio que organizó en un bonito hotel junto al Lago Maggiore, al norte de Italia. La temática se relacionaba con el calcio como catión mensajero universal. El laboratorio Bayer, que había desarrollado uno de los primeros calcio-antagonistas, el nifedipino, patrocinó aquel interesante simposio.

Los laboratorios marinos tuvieron gran auge entre los años de 1940 a 1970, pues facilitaban el estudio de temas de fisiología comparada en peces

En aquel mi primer desayuno hablamos de ciencia, tema general en todas las conversaciones del Campus. Martin estudiaba el calcio como mensajero, en el contexto de la fisiología cardiaca y la fisiopatología del infarto de miocardio, las arritmias y la insuficiencia cardiaca. Mi laboratorio centraba sus esfuerzos en la homeostasia celular del calcio y la secreción de catecolaminas en el eje simpático-suprarrenal. Así pues, el calcio hacía converger nuestros intereses.

Durante los veranos, Martin trasladaba su laboratorio, con sus equipos electrofisiológicos, desde Pensilvania o Washington al Laboratorio Marino de Mount Desert Island. Estaba interesado en el estudio comparativo de la fisiología del corazón de la rata con la del corazón del tiburón squalus acanthia, que posee solo una aurícula y un ventrículo; además carece de ATPasa en su retículo sarcoplásmico. Ello difiere notablemente del corazón de los mamíferos, que posee dos aurículas y dos ventrículos y una poderosa ATPasa que, en el retículo endoplásmico, regula el aporte del calcio necesario para la contracción y relajación cardiacas. Nuestra colaboración se saldó con la publicación conjunta de dos artículos sobre regulación de los canales de calcio y de los movimientos de calcio en el retículo endoplásmico de la célula cromafín. Luis y Baldomero fueron los actores protagonistas de ambos estudios.

El squalus acanthia es un minitiburón de medio metro de longitud. Su glándula rectal era uno de los modelos experimentales favoritos del laboratorio marino; la razón residía en el hecho de que este órgano posee poderosos sistemas de transporte de aniones y cationes que permiten al tiburón liberarse del exceso de sal. Obviamente los peces, que viven en un medio hipersalino, tienen que protegerse con transportadores que eviten que su medio interno se haga hiperosmolar.

La génesis y el transporte de ácidos biliares o el papel de los túbulos renales en la formación de la orina se esclarecieron en modelos de peces

La vida en el laboratorio de Mount Desert Island no dejaba hueco para el aburrimiento. Una de las actividades más interesantes eran los seminarios, que impartían científicos que pasaban allí el verano. Era una actividad al aire libre; los asistentes nos sentábamos en sillas o en el césped, bajo inmensos árboles. Los ponentes disponían de una pizarra y de su habilidad para transmitir sus hipótesis con lucidez. Con el café y un donut, temprano por la mañana, estábamos prestos para aprender. Tuve ocasión de escuchar la charla de James L. Boyer, de la Universidad de Yale. Estaba interesado en descifrar los mecanismos moleculares de la génesis y transporte de los ácidos biliares. Por entonces se sabía que en el hepatocito de los mamíferos existían dos transportadores para los ácidos biliares; uno trabajaba como un cotransporte con sodio; el otro, independiente de sodio, era un transportador para aniones orgánicos y ácidos biliares. Boyer sabía que el squalus acanthia solo expresaba el transportador independiente de sodio. Tras clonar los transportadores del tiburón y la rata, Boyer los expresó en oocitos de rana para estudiar comparativamente sus analogías y diferencias. De nuevo la fisiología comparada, de la que tanto hemos aprendido históricamente.

A raíz de un comentario de Martin Morad sobre el hecho de que el tiburón tuviera los niveles circulantes de adrenalina más altos que ninguna otra especie animal, sentí curiosidad por conocer la estructura del tejido adrenal responsable de la síntesis, el almacenamiento y la liberación de adrenalina al torrente circulatorio del squalus acanthia. Pedí a Jing Fan, una posdoctoranda de Martin, que me permitiera examinar las cavidades del tiburón, que ella utilizaba para extraerle el corazón y estudiarlo comparativamente con el corazón de la rata. Así, empecé a acompañarla hasta los acuarios marinos situados cerca del muelle.

Uno de los modelos más utilizados en Mount Desert Island era el pequeño tiburón squalus acanthia

Los tiburones nadaban allí en círculos en unas grandes jaulas suspendidas en una plataforma de madera a modo de dársena flotante. Jing, que era de armas tomar, descendía a saltos unas escaleras de madera que conducían a la dársena. Sobre una tosca mesa dejaba un matraz con líquido nutricio y los instrumentos quirúrgicos que necesitaba. Luego abría una trampilla en el suelo de la plataforma y, con una red cónica, atrapaba a uno de los peces, que se retorcía con violencia, antes de cerrar la trampilla de una patada. Sujetaba con un pie la cola del pez y con una mano presionaba fuertemente su cabeza contra la madera de la dársena. Seguidamente, le practicaba una pequeña incisión en la cabeza con un bisturí e introducía un largo alambre por la médula espinal, que paralizaba al animal. Finalmente, lo colocaba sobre la mesa y le extraía el corazón, que introducía rápidamente en el matraz sumergido en hielo. A continuación, Jing me ayudaba a localizar las células cromafines del tiburón, que estaban agrupadas en pequeños acinos. En días sucesivos adquirí cierta experiencia en la localización de este tejido, aunque no pude llegar a aislarlo y caracterizarlo con certeza.

El ambiente informal del laboratorio era propicio para las actividades sociales. Una tarde, el científico más veterano del laboratorio de Martin, Lars Cleeman, nos invitó a degustar un manjar marino especial. Cleeman y su hijo George nos esperaban en una especie de chiringuito parecido a los de las playas españolas. La carta era estrecha y corta: grandes almejas cocidas al vapor y gigantescas langostas hervidas en agua de mar durante 20 minutos. En las rústicas mesas de madera, armados con instrumentos “quirúrgicos” adecuados, entablamos una endiablada lucha contra los mosquitos del atardecer y las patas de los crustáceos; tras un arduo trabajo, pudimos extraer alguna parte blanda que ingeríamos con abundante cerveza. Mis manos, y las de Luis, Baldomero, Lars y George, estaban impregnadas por el olor del Atlántico Norte. Los jugos, resbalando por la muñeca hasta el codo, eran las experiencias habituales de los turistas veraniegos que visitaban Maine.

El ambiente informal del laboratorio era propicio para las actividades sociales

En aquella merienda-cena, Lars nos contó una curiosa historia de fisiología comparada, que discurrió en el Laboratorio Mount Desert Island. En 1923, Ely Kennerly Marshall descubrió que el rojo fenol se secretaba activamente por el riñón de los mamíferos. De hecho, fue este el primer experimento que demostró un fenómeno de transporte activo en un tejido. Dos años más tarde, Marshall leyó un artículo en el que se decía que el pez Lophius piscatorius poseía un riñón que carecía de glomérulos. Ello le motivó para pasar el verano de 1927 en el Laboratorio Marino, junto con su estudiante Allen Graffin. Allí hicieron un experimento crucial, pues demostraba que, a pesar de carecer de glomérulos, aquel curioso pez todavía era capaz de excretar sales. Fue esta la primera demostración de que la orina se formaba no solo por filtración glomerular sino también mediante fenómenos de secreción y reabsorción, que acontecen a nivel de los túbulos renales.

Martin Morad era, además de buen científico, todo un personaje. Compró una pequeña isla cercana al Laboratorio Marino, que solo tenía una casa adosada a un faro, y que el Gobierno de los EE. UU., por contrato, le permitía disfrutarla durante 99 años. Él y su esposa Fabiola pasaban los veranos en aquella solitaria isla, y se trasladaban en una lancha zodiac hasta la más grande Mount Desert Island cuando lo necesitaban. Martin acostumbraba a ofrecer una barbacoa a sus invitados de cada verano, así que un día vino a recogernos con su lancha, que se hundía peligrosamente en el agua conforme nos incorporábamos a bordo Luis, Baldomero, una pareja de científicos alemanes y yo; tras una breve, pero incierta, travesía, atracamos en el muelle de “su” Isla del Oso. Fabiola nos recibió efusivamente y, tras ofrecernos una café, nos llevó a dar un paseo. Luis, Baldomero y otras valientes se atrevieron a darse un chapuzón en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Disfrutamos de una tarde de barbacoa divertida e interesante.

La cabaña que compartía con otros científicos tenía una cocina razonable y una holgada sala de estar con una gran mesa de pino. Quise corresponder a Martin y sus colaboradores sus atenciones y me atreví a invitarles a una merienda-cena a la española. En la despensa del restaurante conseguí un arroz moreno, delgado y alargado. En Bar Harbor, el pequeño núcleo de población más concurrido de la isla, compré atún fresco, almejas, gambas y calamares. Y lo más difícil, encontré azafrán de La Mancha, en cuya etiqueta figuraba una frase que aludía a las excelencias de la tierra de Don Quijote. Hizo de paellera una enorme y honda sartén que me prestaron en el restaurante. A pesar de las condiciones adversas y la improvisación, la paella salió ligeramente caldosa, con el arroz suelto, lo que hizo las delicias de los 12 comensales.

Resultó ser una experiencia única, no tanto por la paella en sí, sino por los personajes que nos sentamos a la mesa: Martin Morad, de origen iraní, era el director del laboratorio; Lars Cleeman era de origen danés y trabajaba con Martin desde hacía 20 años; su hijo quinceañero, George, pasaba el verano con él ayudándole a preparar microelectrodos y soluciones para ganarse unos dólares; Jing Fan era de Guangzhou, cerca de Hong Kong (había hecho en China su tesis doctoral en medicina y estaba realizando su posdoctorado con Martin); Fabiola, la esposa de Martin, era una abogada de Bélgica; Joshua Garren era un estudiante de segundo curso de medicina que pasaba un año haciendo ciencia para lograr los créditos prácticos necesarios para su carrera; Derreiunn McDermott era un técnico de laboratorio de origen vietnamita; Satomi Adochi era una posdoctoranda japonesa, que estaba acompañada por su marido abogado, Takashi Akahane; Luis Gandía, español, hacía su posdoctorado con Martin (actualmente es catedrático de farmacología y director del Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid); Baldomero Lara, también de España, hacía su posdoctorado con Martin (actualmente es profesor titular de farmacología de la Facultad de Medicina, Universidad de Córdoba); y yo.

Quizás nunca se habían dado cita en torno a una paella norteamericana-española, gentes de tan diversa procedencia y condición. En esta asombrosa capacidad para acoger esa heterogeneidad de cabezas bien amuebladas, seguramente reside el éxito científico, tecnológico y económico de los Estados Unidos de América, un crisol de razas, religiones, culturas y lenguas de lo más variopinto. Obviamente, en aquella mesa de pino, la animada conversación en torno a la paella discurrió en la lengua universal de la ciencia, el inglés.

Desde que Antonio Gallego nos hablara a los estudiantes de medicina de la Complutense, allá por los años de 1960, sobre el axón gigante del calamar y el potencial de acción, siempre quise visitar un laboratorio marino

En uno de mis paseos mañaneros por el campus vi llegar el barco pesquero que traía nuevo material biológico para los investigadores. Seguí desde el muelle las maniobras de los pescadores que trasladaban varias especies marinas desde el estanque del barco hasta las jaulas sumergidas en el mar. Cada grupo de investigación tenía asignada su jaula-acuario. Además del minitiburón, también se utilizaba la raya o pez torpedo, cuya enorme densidad de receptores nicotínicos de su órgano eléctrico permitió a Jean Pierre Changeux, del Instituto Pasteur de París, purificar y caracterizar dichos receptores. También tuve la suerte de contemplar, con curiosidad, como una estrella de mar “abrazaba” a un mejillón, para lograr abrirlo tras horas de paciente trabajo y comerse su masa muscular. Pero lo más sorprendente fue un enorme pez espada que ocupaba, inerme, toda la proa del barco. Fue inevitable que lo asociara a la interesante novela de Ernest Hemingway, “El viejo y el mar”, que se empieza a leer y ya no se puede parar: La acción de este breve relato se desarrolla en La Habana, Cuba. El pescador protagonista se llama Santiago, aunque todo el mundo se dirige a él como “El viejo”. Abrumado por los años, Santiago lleva una larga temporada sin tener éxito en su oficio de pescador. Un buen día decide salir a pescar en su pequeña barca. Consigue que un pez muerda su anzuelo, pero es tan grande que arrastra su barca mar adentro. La lucha con el pez dura tres largos días en los que el viejo recuerda su vida, cuando la suerte estaba de su lado y conseguía una gran pesca. También recuerda a Manolín, un muchacho que le ayudaba en la faena diaria; debido a su mala racha en el oficio, los padres de Manolín lo apartaron de él. Cuando el viejo llega al puerto, herido y hambriento, se marcha a su casa a descansar. Al día siguiente, ante el asombro de todos, que le felicitan por su gran hazaña, observa que el gran pez había sido pasto de los tiburones; solo habían dejado su enorme esqueleto. Manolín, al verle en el demacrado estado en que se encuentra, promete acompañarle a pescar otra vez.

Los médicos de mi “quinta” que estudiaron en la Complutense en la década de 1960, recordarán al profesor Antonio Gallego que, con su entusiasta voz de trueno, nos explicaba la fisiología del sistema nervioso y las bases iónicas del potencial de acción. Aquellas ideas surgieron de los experimentos que en los laboratorios marinos de Woodshole en Massachussets, Viña del Mar de Chile, el laboratorio de Nápoles o el de Mount Desert Island, hicieron algunos premios Nobel como Alan Hodgkin, Bernard Katz o Aldous Huxley. Aquellos conceptos básicos emanados de experimentos en el axón y la sinapsis gigante del calamar llevaron a la comprensión de la excitabilidad neuronal y la transmisión sináptica. Y al desarrollo extraordinario de la neuropsicofarmacología a partir de los años sesenta. Desde que escuchara las didácticas y atractivas clases del profesor Gallego, tuve la curiosidad de visitar algún laboratorio marino y, con la magnífica e interesante visita a Mount Dessert Island, logré sacarme aquella espina.